基于服务设计的非遗手工艺 APP 设计研究

将服务设计思维运用于非遗手工艺APP设计中,将人的因素贯穿于整个设计流程和框架体系中,不仅可以使相关行业门类有效串联,也可以促成非遗产品多样性、沟通多 元化和资源有序整合,有利于增加用户及利益相关者对非遗文化的忠 诚度。探索非遗产业的新型服务模式,有助于利益相关方共同创造新 的社会价值与经济价值。

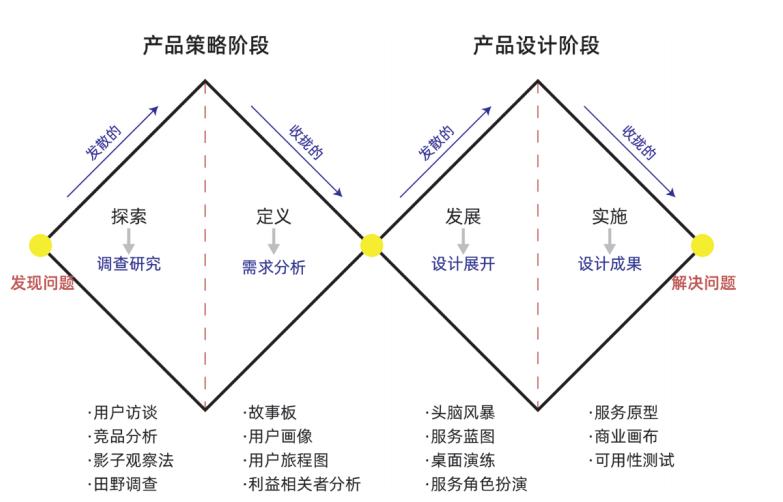

服务设计思维注重流程化、系统化的整合。在服务设计过程中, 实物产品、无形的服务以及整体性环境都应当被考虑。根据英国设计会提出的双钻模型,将非遗手工艺APP设计划分为四个阶段“调查 研究—需求分析——设计展开——设计成果”,如图1。

图1 双钻模型与主要工具

非遗手工艺互联网产品现状

用户黏性不足

市场上的非遗手工艺类APP大体分为两类:一类是文教科普类,主要内容是向用户科普传统手工艺技法、故事、作品等相关内容;另一类是手工艺产品类,主要用以售卖各类非遗手工艺产品。这两类APP以“非遗”本身为核心,对用户的多维度因素缺乏系统考量,呈现出用户群体定位模糊、群体特征不明显、用户黏性不足的问题。虽然这两类应用可满足基础用户的文化需求和物质需求,却与用户心理需求契合度较小,难以与用户产生多维化情感关系。

缺乏内容与形式创新

非遗类APP同质化严重,缺乏文化与现代社会的结合,缺少创新型衍生品。非遗手工艺文化是基于时代背景和民族特点产生的,而当下非遗APP设计缺乏在适应当前社会意识形态和消费习惯的基础上,对文化内容创新阐释和交互形式构建。此外,一些非遗手工艺品的用途符合年代或民族特点,在当今现代化社会中缺乏实际应用场景,而创新型衍生产品则可以为传统工艺品现代化生存提供新范式。

服务链缺失

非遗手工艺类APP在资源服务方面,产业供应链资源服务体系不够健全。虽然一些非遗手工艺行业协会正逐步完善其资源体系,但非遗传承人、产业平台、非遗组织团体等相关利益各方,缺少互联互通的平台。将资源、利益相关方连接在同一平台下,有利于信息的收集和推广,有利于服务增值和非遗文化价值的增值。因此,通过服务设计思维可以将非遗利益相关方有序联系起来,给用户流畅、舒适体验、差异化服务,实现共创社会、文化、经济价值。

服务设计视角下的非遗手工艺APP设计策略

用户需求分析

《2018中国手工艺生态调查报告》显示,非遗文化传承人年龄超过40岁,占比约65.2%,而20岁以下传承人只占约0.3%。非遗文化传承者年龄层出现断裂,培养更多年轻传承人变得尤为重要。由于非遗手工艺的传承有着耗时长、需潜心的特点。相较于课业繁重的高中生和已工作的年轻人,大学生更有时间与精力,且因经济条件有限,也更适合使用共享型服务平台。因此,在校大学生成为主要和长期的目标用户,高中生则成为潜在后备军。

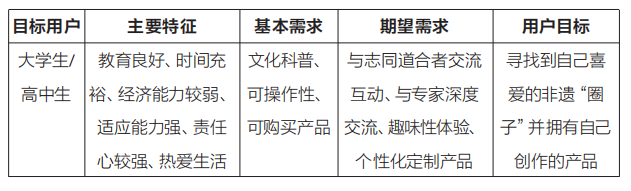

在探索和定义阶段。采取焦点小组的方法,将18位大学生代表分为三组,每组6人,进行焦点小组访谈和头脑风暴。焦点小组是一种互相启发、挖掘用户动机的群体沟通方式。对用户提出的共性和个性需求进行梳理分析,得到预期需求,如表1。用户期望寻求到自己的“兴趣圈子”并拥有个性化服务。这表现了用户趋同化社交的同时也需要独立个性展示。

表1 核心目标用户预期需求

年轻用户思想活跃且喜爱分享,有着逐新的特点,新兴有趣事物容易在年轻人之间快速流行。例如,抖音、微博、豆瓣等软件,都有着以人为核心的新鲜性、交互性、娱乐性的特点,用户可以随时表达自我。将非遗手工艺娱乐化符合年轻人行为和思维特点。因此,将用户使用非遗手工艺APP的流程进行用户体验分析,构想用户体验大致经历“寻坊阶段——交流阶段——娱乐阶段——定制阶段——使用阶段”5个阶段,得到用户旅程图,如图2。

图2 用户体验地图

构建非遗传承人与用户之间的关系

理清利益各方所在团体的角色和位置,有助于将复杂局面具体化。秉着守住非遗文化、寻找传承人的目标,需要联动利益各方:各地区非遗传承人、品牌商、管理者、开发者、服务商、用户等利益相关方进行共创,如图3。

图3 利益相关方分析

非遗传承人、非遗协会和品牌商、供应商等资源与平台服务系统共同协作,为用户提供文化资源和物质资源的保障。政府部门监管平台相关信息,为平台提供政策、法律保障,增加用户信度。非遗传承人与用户是人际关系为纽带的文化传播载体,实质脱离不开群体交际与个体意识独立表达。非遗手工艺APP则为人际交流和自我展示提供实时互动的平台。

产品功能定位

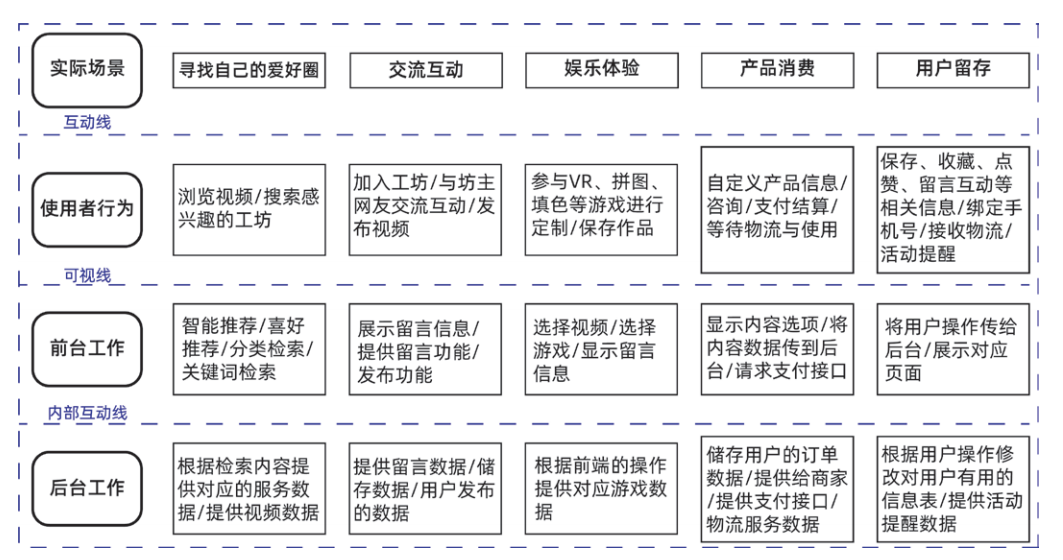

服务设计视域下的非遗手工艺APP旨在以兴趣为核心,构建非遗趣缘社区,并导向用户个性化定制服务。服务蓝图描述了用户渴望的服务类型,将使用场景、用户、前台服务、后台服务以及技术系统支持等因素以图形化,展示了整个服务过程中的系统交互关系。在服务设计的发展阶段,基于用户分析、利益方分析构建非遗手工艺APP服务蓝图,并以图形化的方式展现整个服务过程中的系统交互关系,以及整个流程关系,如图4

图4 非遗手工艺APP服务蓝图

非遗手工艺APP产品定位如下:

以“工作坊”为单位的趣缘社区

趣缘社区是指虚拟话语市场与社交空间,是游离个体找到情感“共鸣圈子”的聚合空间。趣缘群体在同一个社交场域中,有着共同的价值观与信念,通过其文化感召力不断扩大社区规模。将非遗手工艺按照主题进行分类,用户根据各自兴趣爱好聚集在不同的工作坊中形成趣缘社区继而形成“圈子”文化。非遗手工艺社区化空间构建了扁平化平台,用户以喜爱的工作坊为核心,脱离地缘、亲缘、业缘,以平等身份在非遗手工艺网络社区中生产小众文化。此外,趣缘社区中的“意见领袖”坊主具有主导性作用,可引导用户学习其本身的精神价值,同时也可以产生一定的粉丝经济效应。年轻一代用户的新思想,也可对“意见领袖”产生影响。

创新表现形式与内容

在表现形式上,可以采用短视频为主的推广模式辅助以图、文、VR等多种形式进行展示。短视频本身是一个具有多变因素的载体,可以基于视觉和听觉等多种知觉维度进行创作。在内容上,以短视频为载体的APP,可以提供用户UGC(UserGeneratedContent用户生产内容)和PGC(ProfessionalGeneratedContent专业生产内容)共创平台,激发用户参与感。短视频为载体的传播手段,实质上关注的是用户自我表达需求与群体社交属性。非遗手工艺进行短视频化,形式上短、精、趣,内容上由用户和非遗手工艺传承人共同创造文化价值,年轻用户的现代思维与非遗传承人的时代文化进行碰撞,形成输出与输入的良性互动循环传播链。

游戏化定制服务

是指在提供产品定制服务的基础上,将定制过程趣味化,增强用户的创作兴趣。定制服务的本质是用户个性的自我表达与得到相应服务的过程。用户基于自己对某一类事物的认知与感觉,对事物进行创造,并取得相应产品、咨询与物流服务。用户根据游戏类型选取相应可定制产品,完成图样、形状、色彩创作,并在平台进行个性化定制产品。再由平台合作方产出定制商品寄送至用户方并最终投入实际应用场景中使用。平台官方也可以通过游戏元素导向用户创造、延伸一系列形象IP、图像、符号等应用于品牌方联动的设计中,为非遗手工艺创造更广泛的经济价值和使用价值。

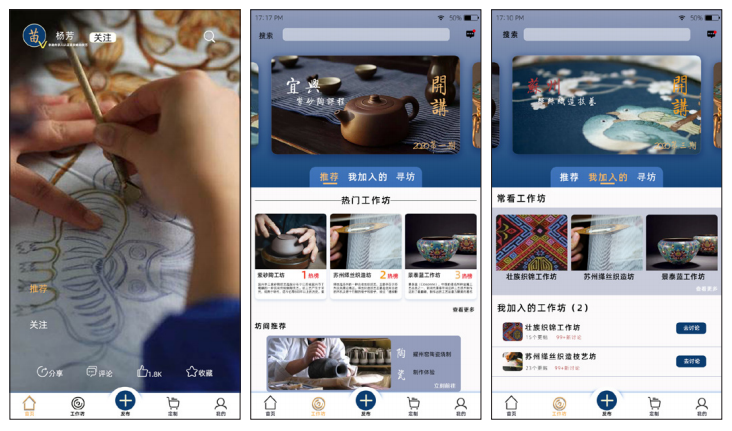

非遗手工艺“寻坊”APP设计

“寻坊”APP本质上是以趣缘社区为导向的产品定制服务平台,其具备文化属性、物质属性和社交属性。以兴趣、文化“圈子”引导定制服务,通过“圈子”文化和粉丝经济效应带动非遗文化价值和经济价值。

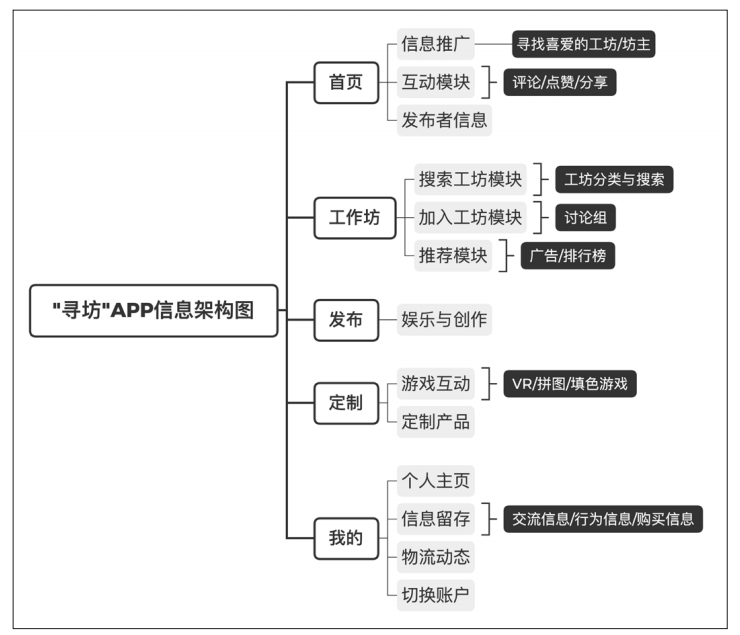

在加入“趣缘工坊”之前,用户需要对事物本身进行认知。将首页以短视频模式展示,能够快速吸引用户,从而导向其加入“趣缘工坊”。“趣缘工坊”核心是人际关系的互动,其既需要满足相同群体之间的共享行为需求和情感共鸣需求,也需要满足个体用户的自我意识输出。“工坊讨论组”模式是群体沟通空间场域,同时也是非遗手工艺传承人作为“意见领袖”的表达空间。将游戏化与个性化定制服务结合,提高用户参与期望值,使用户乐于个性创造的过程,并提供相应产品服务,使非遗产品应用于实际场景。“寻坊”APP产品信息架构,为五个部分:首页、工作坊、发布、定制和我的,如图5。

图5 “寻坊”APP产品信息构架

寻坊—首页推广模块

以短视频方式进行非遗手工艺相关信息文化的智能推广,通过对用户行为数据的分析,将用户标签化,使用智能大数据进行精准匹配,让用户迅速找到自己的手工艺类型。

趣缘“工坊”互动模块

趣缘工坊是由非遗传承人为代表的官方构建,具有话题、知识、行为与精神主导性。坊主是工坊的“意见领袖”与发起者。工坊为用户提供多种趣缘社区分类,用户可自主加入“共鸣空间”。在这个空间里,聚合大量相同爱好的群体,并以其文化感召力吸纳更多的新用户。用户可以关注喜爱的坊主并对喜爱的短视频进行点赞、分享、收藏等数据化操作,也可以与工作坊坊主、其他用户群体进行交流互动。

发布功能

发布是自我个性与意识的共享,为用户提供发布信息、分享生活、创作娱乐的平台。

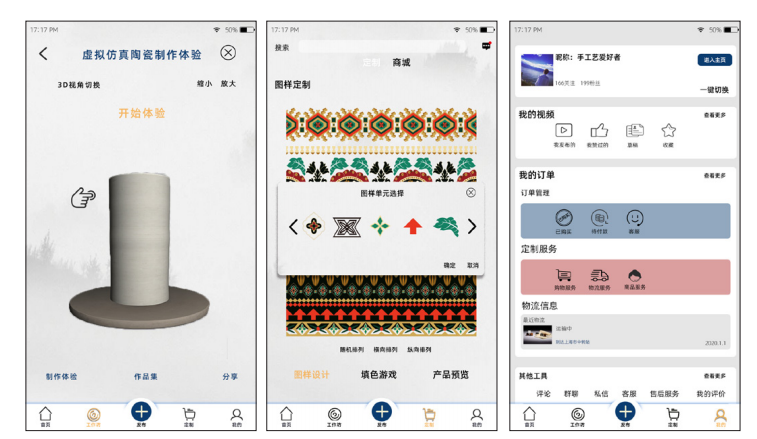

定制产品模块

用户可以参与VR游戏、拼图游戏、色彩搭配等游戏,进行沉浸式体验。VR游戏是根据非遗手工艺的制作流程、材料、场景、工艺技法、图案样式等因素,进行开发的三维立体游戏,用户可根据提示参与体验工艺流程,深入了解手工艺制作流程的相关知识。也可以跳转至定制游戏部分,对图样、色彩等视觉元素进行拼接、填色等互动操作,留存在作品集中,并对喜爱部分进行定制商品。据自己的作品,进行商品定制、物流传递,最终到达用户手中,使非遗的产品能够在生活中与用户相伴。

个人中心模块

功能主要为查看关注与粉丝、设置个人主页、查看点赞、收藏、讨论数据、留存购物、物流、足迹、咨询服务、评价、售后等相关数据。此外,这个板块中,有“一键切换”功能,非遗传承人等官方用户可以通过一键切换到非遗传承人认证板块。非遗传承人需要由官方认证才能创建新的工坊和组织相关讨论工作。

图6 “寻坊”APP效果图

分析非遗手工艺类APP现状与不足,提出将服务设计思维与非遗手工艺APP设计相结合。通过应用服务设计思维,提出以“趣缘社区”形式构建用户与非遗手工艺传承人之间的社会关系,以“定制化”服务增强用户与非遗商品之间的情感关系和物质关系。“寻坊”APP的设计不仅考虑了非遗手工艺传统意识形态和现代社会意识形态相结合,也将其传统产品形式与现代社会创新型结合体验,为非遗手工艺类APP设计提供新思考。

来源:武汉大学城市设计学院

基于服务设计的非遗手工艺 APP 设计研究

许莉 路由

上一篇:健康减脂服务设计研究