基于服务设计思维的城市老年人公共巴士设计研究

公共交通出行是城市老年人日常生活的重要组成部分。越来越多的景区、博物馆、美术馆为老年人群免费开放,老年人有了更多丰富日常生活的场所。参与社会服务也是很多老人发挥自身余热的选择,社区街道工作中少不了老人们的身影。部分家庭子女工作繁忙,买菜做饭、接送孙辈上学,也成了很多退休老人的“新任务”。选择搭乘公共交通工具,成了城市老年人走出家门、发挥自身余热的第一步。

从现实情况来看,目前的公共巴 士适老化、无障碍化设施仍处于起步阶段,老年人乘坐过程中依 然面临诸多困境,导致了部分身体情况欠佳的老年人放弃外出, 无法在晚年再次融入社会,参与社会活动。

从服务设计的思维方式出发,通过对公共巴士运行体 系与车辆设计进行适老化改良,可以让老年人更安全、更方便、 更舒适的参与公共出行,从而促进老年人走出家门,更多地参与 到社会生活中来。这不仅响应了当下国家政策对老年人融入智能 化社会的支持,也对老年人的身心健康发展具有重要意义。

城市老年人公共出行需求分析

无障碍设施需求分析

通过实地观察走访发现老年人对无障碍设施的需求主要集中在以下三个方面:

老年人需要“无感”身份识别或者无障碍检票的方式。

老年人需要购物手推车固定装置。

无障碍、易识别的车辆视觉外观系统需求明显。

老年人对低地板或无障碍乘车踏板的无障碍乘降方式需求显著。

情感体验需求分析

通过实地观察走访发现,轮椅固定装置等无障碍设施虽然保证了行动不便旅客的乘车安全与空间,但让老人远离了同行的子女,或让年龄同样较大的同行同伴只能站立乘车,缺乏对行动不便老年乘客的心理关怀。从服务设计思维与情感体验的角度出发,应该消除行动不便乘客与普通乘客之间的距离感与特殊性,将轮椅停靠点与普通坐席进行包容性处理。在出行过程中,同行乘客之间的交流需求应该得到更好的满足。

情感体验需求分析

由于作息规律、生活需要等原因,老年人也需要在早晚高峰时段的时间内搭乘公交巴士等公共交通工具。

“老年人 + 早高峰”会出现一定的问题 :

对于上班族来说,可能会因为敬让老人或害怕对老人造成伤害而挤不上车或等车时间过长,导致上班迟到 ;对于老年人来说,老年人反应速度较慢,应变能力较弱,身体素质相对较差,容易在人潮拥挤的情况下摔倒或受伤。

高峰时段人群站位密集,车厢内空气流动性较差,老年人自身的抵抗力相对较弱,更容易被传染呼吸道疾病。

早高峰时段高强度的公交环境容易导致老年人低血糖、心脏病等疾病突发,在无人照看的情况下十分危险。

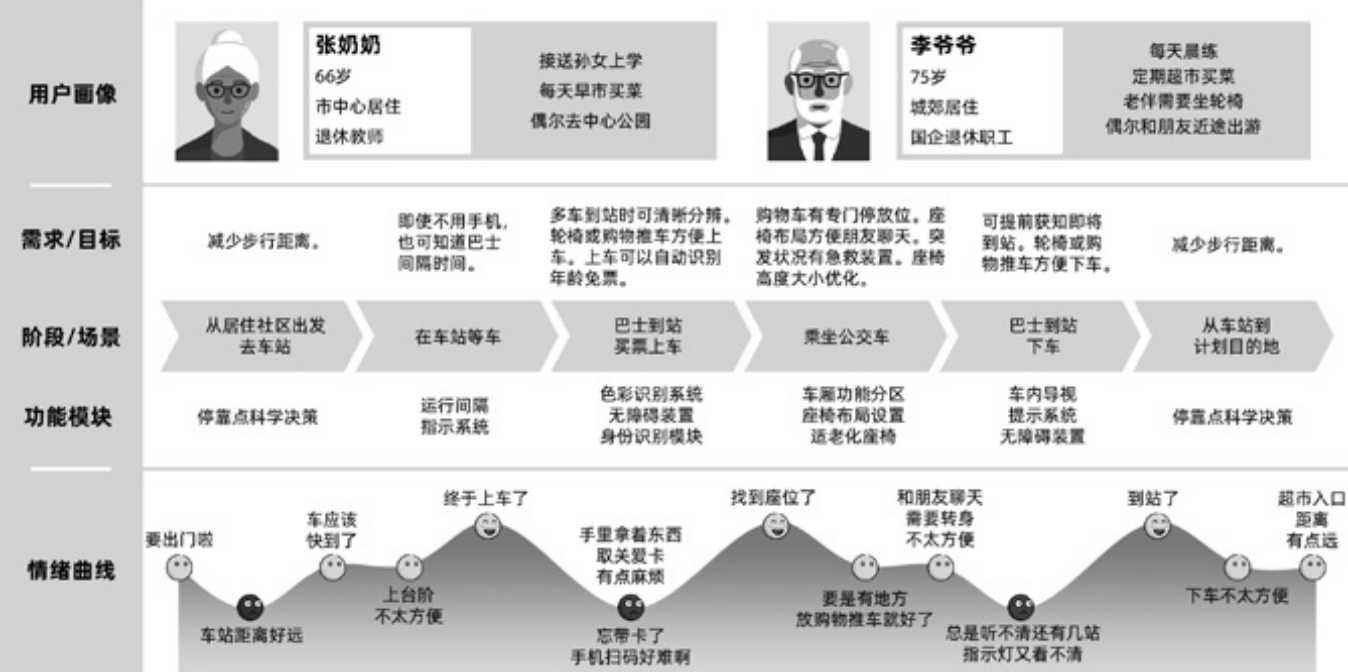

通过构建用户画像和模拟用户行程,如图1所示,将用户需求可视化。

图 1 用户画像与用户行程图

城市老年人公共巴士设计实践

基于用户体验的老年人公共巴士运行系统

结合老年用户的生活社区地点,将热力点连线,建立出每个社区所对应的老年人出行活动范围,通过城市热力点的老年乘客访问量与辐射能力,有针对性的将老年人公共巴士运行半径因“社区”制宜,个性化、定制化的服务城市老年人出行。

可以借鉴校车的经验,通过对中小学学生群体出行路线的专车、专线、定时化设置,以及建立更舒适、更安全的出行环境,优化中小学学生群体的出行体验。同理,通过分析城市老年人的出行半径,规划创新“去中心化”的适老化公共巴士运行体系,将城市公共交通大循环与社区老年人公共交通小循环分类设计,因地制宜的为城市老年人出行进行公共巴士设置。

具有识别性与亲和性的巴士外观设计

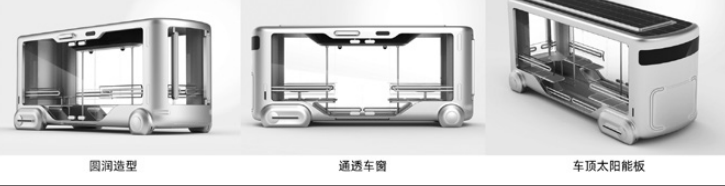

通过叙述性的设计表达形式,将车身内外选用的材质本色、柔和的整体线条等更具主动传达能力的设计元素进行协调创造。设计实践中巴士整体采用圆润饱满的造型,去掉棱角腰线等不必要的装饰元素,增加了视觉亲和性,如图2所示。

根据线路特色和实际体验将不同的运行路线通过色彩区分符号化:

要侧重相邻路线的高区分度。相邻、相交叉站点较多、地理走势相近的路线之间,要用色相与饱和度相差较大的颜色进行区分。

颜色要考虑运行路线途经区域的区域特征。每个城市的不同区域都有着不同的标志性建筑或地点,选择更符合标志建筑的色彩,有助于乘客更方便的对色彩符号进行记忆。

要契合车身涂装的适老性、亲和性特色。老年人对过于锐利、鲜艳的颜色具有一定的抵触感。因此在设计实践中,采用大面积的透光玻璃,可以使车厢内部空间清晰显现,而不是将路线色完全涂装于表面(如图2)。通过通透车窗,将增强外部乘客对车辆路线的区分,以提升路线辨识度。

图 2 巴士外观设计

从行为需求出发的无障碍设施设计

在现有公共巴士的无障碍设施中,无障碍乘降设施应用最为普遍。

现行的无障碍坡道、垂直电梯、车身倾斜等方式很好地解决了行动不便老年人的上下车乘降问题。在设计实践中,车厢整体采用极低的底盘设计,选择自动无障碍坡道设计达成乘降方式的无障碍化行性。

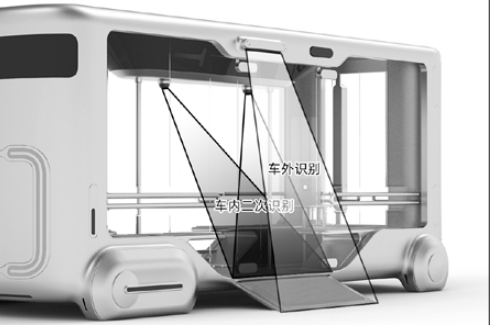

采纳吸收现行的合理解决方式可有效增强设计的可在检购票的身份识别系统方面。结合我国大部分城市的实际情况,老年乘客的乘车政策往往都是免费或优惠。通过互联网技术与大数据支持,作为政府部门提供的社会性公共服务,老年人公共关爱巴士可以将人像识别模块与检购票系统对接,让老年人真正做到“无感”乘车。因此,在身份识别方式的设计上,可以在车内车外分别设置无感摄像头,当车外摄像头识别到人脸信息后,车内摄像头进行二次验证(如图3),增加识别准确率,同时乘客无需停顿等待,可直接乘车。

图 3 身份识别方式设计

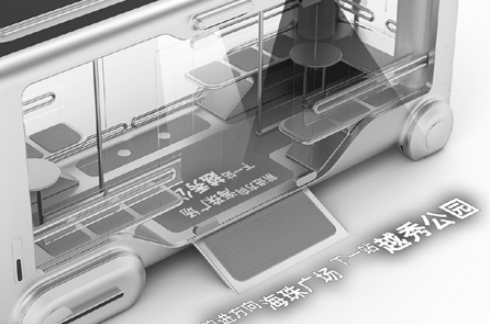

现行的运行路线提示对老年乘客来说不够友好。“全屏化”是视觉信息传达设计构思中的关键点,通过将图形和文字信息以较大的体量投射显示到车厢内地面和四周车体(如图4),可以让信息更醒目,增强识别性与辨识度。

图 4 运行信息提示设计

从行为需求出发的无障碍设施设计

城市老年人的外出通过出行目的区分大致分为两类:一为日常接送晚辈上下学、购物买菜等生活需求类出行;二为晨练、近途出游等休闲类出行。

对于不同的出行目的,在车厢布局方面,应该更好地满足行为方式和情感需要。城市老年人出行往往伴随着购物买菜这一环节,这时购物手推车成了许多无法提拿太多重物的老年人的必备工具。把购物推车停在过道固然具备安全风险,因此,在设计实践中,在过道中间设置了专门的购物车固定格栅,让购物推车有自己的“立足”之地,降低安全风险。

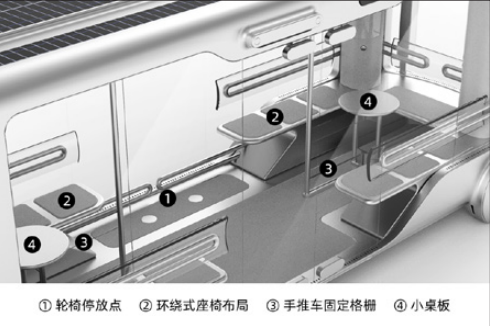

在轮椅停放上,设计时将乘坐轮椅行动不便的乘客的轮椅停靠点与普通坐席同向同排,希望通过固定点的包容性设置,消除行动不便乘客的“特殊性”感受。通过座椅选择环绕式排布的布局增强邻里谈天的亲切感,座椅的布局在保证安全性的同时又不同于传统的公交车辆,让更多的同行乘客可以面对面的交流,更近距离的沟通。走道末端设置小桌面,方便部分有需要的乘客短暂放置手中物品,找到楼下公园中谈天的舒适感和城市服务的关爱性,告别乘坐其他普通公交巴士的不便与拘束(如图5)。

图 5 车内设施与布局设计

通过对日常生活中极易忽视的老年群体的出行状态进行跟踪调研,走访中发现基数庞大且不断增长的老年人口逐渐被公共服务体系边缘化。本文对老年乘客公共出行方式采用绘制用户行程图与模拟用户画像等研究方法,基于服务设计思维,采用叙述性表达的设计语言和“去中心化”的老年人公共巴士运行体系设置,完成了本次研究。希望为公共出行方式,特别是老年人等弱势群体的公共服务设计创新提供一定的参考。

来源:深圳技术大学创意设计学院

周桐 杜海滨(通讯作者)